Un CRA est un lieu de privation de liberté où sont enfermées des personnes de nationalité étrangère sans titre de séjour. Le placement en rétention est une décision administrative, prise par le Préfet, qui permet de « garder sous la main » une personne dans l’attente de son éloignement forcé du territoire. Le seul tort des personnes enfermées en CRA est donc de ne pas avoir de papiers en règle.

Les CRA ne relèvent pas de l’Administration pénitentiaire et la surveillance des « personnes retenues » y est assurée par des policiers de la Police aux Frontières (PAF). Dans un CRA, il n’existe aucune possibilité de travailler ou de suivre des cours et les activités y sont très limitées, elles se réduisent souvent à un baby-foot ou un panier de basket dans la cour. D’autre part, les personnes enfermées ne savent pas combien de temps va durer leur « rétention ».

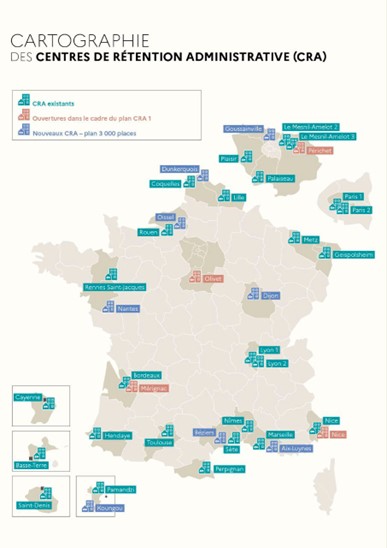

Où se trouvent les CRA en France ?

Il existe actuellement 25 Centres de Rétention Administrative en France, dont 4 outre-mer, pour un total de 2 178 places. Les plus proches de Béziers sont ceux de Sète (28 places), Perpignan (60), Nîmes (126) et Toulouse (126). Pour disposer de 3 000 places en CRA en 2027, le ministère de l’intérieur prévoit d’en construire huit nouveaux à Dijon, Béziers, Aix/Luynes, Dunkerque, Goussainville, Nantes, Oissel et sur l’île de Mayotte. Ces nouveaux CRA, dont celui de Béziers-Gasquinoy, auront chacun 140 places.

A quoi servent réellement les CRA ?

En 1999, 14 260 personnes étrangères ont été retenues dans les CRA de France métropolitaine et de Guyane, en 2009 ce chiffre passe à 35 557, en 2019 à 53 273 et en 2023 à 46 955. Parallèlement, le nombre de places en CRA augmente d’année en année (2 178 places en 2023) et l’objectif affiché est de parvenir à 3 000 places en 2027. C’est dans ce cadre qu’il est prévu d’ouvrir un nouveau CRA de 140 places à Béziers.

Les personnes « retenues » passent de plus en plus de temps enfermés dans les CRA (32,8 jours en moyenne en 2024), avant d’être soit relâchées (dans plus de la moitié des cas), soit expulsées. Si l’on met de côté l’outremer, sur les 16 228 personnes enfermées dans les CRA de France métropolitaine en 2024, à peine plus d’un tiers, soit 5 668 personnes ont été effectivement « éloignées ». Autrement dit, on enferme de plus en plus de personnes étrangères dans les CRA et elles y restent de plus en plus longtemps, mais seule une minorité d’entre elles sont expulsées.

Censée être « une mesure de dernier recours strictement conditionnée à l’existence d’une perspective d’éloignement », au fil des années, la rétention administrative est devenue une mesure punitive sanctionnant les personnes en situation irrégulière.

Aujourd’hui en France, les CRA sont un outil permettant aux autorités de mener la vie dure aux personnes sans papiers. A la merci d’un contrôle d’identité, elles peuvent à tout moment être arrêtées par la police et enfermées dans un CRA pour une durée indéterminée. Non seulement les conditions d’enfermement des étrangers dans les CRA sont inhumaines, mais cette maltraitance administrative perturbe leur vie familiale, fragilise leur accès au travail et torpille leurs efforts d’intégration dans notre société.

Monsieur A., 35 ans, de nationalité algérienne, arrivé en France à l’âge de deux ans. Le CRA de Sète est le troisième CRA où il est enfermé, il connaît aussi ceux de Nîmes et de Paris. Au moment où une bénévole lui rend visite, il est enfermé depuis 35 jours et n’a reçu aucune visite. Il a rompu avec sa famille et son parcours est semé d’embûches : arrêté dans un squat à Marseille, il a eu plusieurs passages en prison, souffre de troubles psychiatriques et a déjà été expulsé vers l’Algérie, pays où il ne connaît personne et où il ne se sent pas bien. Il est d’ailleurs revenu en France en passant par l’Espagne dès qu’il a pu. « Sous cachets » et alcoolique, il ne va pas bien, a vu le médecin du CRA qui a diminué la dose de calmants. Après une longue attente, il a pu passer une radio. Il a fait plusieurs tentatives de suicide, dont une au CRA à Paris. Il n’a pas d’argent, a faim, trouve la nourriture mauvaise et insuffisante et a du mal à se procurer du tabac. Il se plaint du bruit, des cris et de la violence au sein du CRA. Un agent de la Police de l’Air et des Frontières (PAF) se montre particulièrement violent à son égard. Cela fait des années qu’il essaie de reconstituer son dossier pour être en règle et avoir des papiers mais entre ses incarcérations, ses séjours en psychiatrie et en CRA, il n’y arrive pas. Il est assez désespéré et dit : « J’ai exactement la vie que je ne voulais pas ».

Témoignage d’un bénévole

Qu’est-ce que la fabrique des sans-papiers ?

Cette expression traduit l’augmentation continue du nombre de mesures d’éloignement prises par les autorités préfectorales à l’encontre des étrangers en situation irrégulière. En 2024, environ 140 000 Obligations de Quitter le Territoire Français (OQTF) ont été délivrées par les préfets, record parmi les pays européens. Une avalanche de décisions préfectorales qui, selon Didier Leschi, le directeur général de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), n’a donné lieu qu’à 20 000 expulsions effectives, soit un taux de 14%. Mécaniquement, cette politique de systématisation de délivrance d’OQTF pour des personnes, sans préjuger des possibilités réelles d’éloignement, a deux effets : elle fait baisser le taux d’exécution des mesures d’éloignement et produit un « stock » de personnes sans-papiers.

La Cour des Comptes, pourtant loin de promouvoir la liberté de circulation, souligne l’absurdité de cette « doctrine française » de systématisation des OQTF :

« Pourtant, cette pratique engorge les préfectures et les juridictions, qui ne peuvent plus faire d’analyse qualitative de la situation de chaque demandeur et délivrent parfois des OQTF à des personnes insérées dans la société. Elle conduit également à délivrer des OQTF à l’encontre de ressortissants de nationalités qui ne peuvent pas être éloignées, car originaires de pays en guerre (par exemple, la Syrie ou l’Afghanistan) ou ne disposant pas de relations diplomatiques avec la France. Ceci nuit au caractère dissuasif de la mesure d’éloignement et semble attester l’idée, aux yeux du grand public, d’une politique publique inefficace car seul un dixième des OQTF est exécuté chaque année.

De fait, l’écart entre le nombre de mesures d’éloignement prononcées et leur exécution place le reste des étrangers en situation irrégulière dans une forme de « zone grise » ».

Au nom de politique de « fermeté » ou de « maîtrise migratoire », les gouvernements successifs produisent ainsi en réalité des zones de « non droit » et de la souffrance humaine.

La Contrôleure Générale des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL) en conclut logiquement que « la perspective d’éloignement n’est plus le seul moteur » de l’enfermement en CRA, que des « considérations liées à « l’ordre public » entrent désormais en ligne de compte pour conférer à la rétention « une dimension punitive ».

Combien coûte la rétention administrative ?

Officiellement destinés à faciliter l’expulsion de personnes étrangères en situation irrégulière, le moins qu’on puisse dire est que les CRA remplissent bien mal leur rôle. Selon la Cour des Comptes, il s’agit d’un système coûteux et inefficace : en 2024, elle chiffrait le coût moyen d’un séjour en CRA à 602 € par jour, soit pour une durée moyenne de rétention de 32,8 jours la somme de 19 745 € par personne… La seule construction du CRA de Béziers coûtera 40 millions d’€. A côté, il est prévu de construire un stand de tir (1,5 million d’€) et un dojo pour l’entraînement de policiers (500.000 €). Selon les estimations des syndicats de Police, 200 agents de police seront nécessaires, dans un contexte de restriction du nombre de fonctionnaires. Ces coûts ne prennent pas en compte les dépenses indirectes telles que l’escorte des « retenus » et l’engorgement des tribunaux déjà en surchauffe.

De façon globale, il faut noter que la lutte contre l’immigration irrégulière coûte 1,8 milliards d’€ par an, une somme astronomique pour une politique de pur affichage électoraliste qui ne remplit pas les objectifs qu’elle se fixe.

Combien de temps peut-on rester enfermé dans un CRA ?

La durée maximale autorisée de la rétention en CRA a continuellement augmenté. Elle était de 7 jours en 1981, est passée à 10 jours en 1993, à 12 jours en 1998, à 32 jours en 2003, à 45 jours en 2011. Depuis 2019, elle est de 90 jours et il est aujourd’hui question de la porter à « 180, voire 210 jours », comme le souhaite le ministre de l’intérieur, M. Bruno Retailleau.

Parallèlement, la durée moyenne de rétention est passée de 13 jours en 2009 à 23 jours en 2022. En 2024, elle était de 32,8 jours.

Pourtant, comme le note la Contrôleure Générale des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL), « l’accroissement de la durée de l’enfermement n’a pas d’incidence significative sur le nombre d’éloignement effectifs » (plus de 80% des expulsions ont eu lieu dans les 45 premiers jours de la rétention).

Qui enferme-t-on dans un CRA ?

Selon les textes, l’enfermement ne peut concerner qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure administrative d’éloignement (une OQTF), ne doit viser qu’à mettre en œuvre sa reconduite à la frontière et ne durer que le temps nécessaire à l’organisation de cette mesure. En réalité, la durée moyenne de la rétention augmente d’année en année sans que cela ait d’incidence sur le taux d’expulsion.

Officiellement, aucun mineur ne peut être placé en rétention. En réalité, depuis 2012, l’administration française a été condamnée à neuf reprises par la Cour européenne des droits de l’Homme pour l’enfermement d’enfants dans les CRA. Et malgré des conditions de détention indignes et un accès aux soins défaillant, des personnes étrangères malades y sont aussi enfermées. D’autre part, les autorités n’hésitent pas à enfermer en CRA des personnes dont elles savent pertinemment qu’elles ne peuvent être renvoyées dans leurs pays.

Quelles sont les conditions de vie dans un CRA ?

Dans les CRA, l’absence d’activité, les conditions sanitaires déplorables et la grande promiscuité sont source de tensions. Il en résulte des tentatives de suicide, des actes d’automutilation, des humiliations et des violences physiques et psychologiques. Alertées à plusieurs reprises par la Contrôleure Générale des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL) sur « les conditions de prise en charge […] gravement attentatoires à la dignité et aux droits fondamentaux des personnes retenues », les autorités ignorent ses recommandations successives.

Soumises à la surveillance de la police de l’air et des frontières (PAF), les personnes étrangères sont livrées à elles-mêmes dans des locaux dégradés ou vétustes, sans qu’aucune activité ou occupation ne leur soit proposée. Dans une atmosphère de tension continuelle, elles sont aussi exposées à des risques de violences, y compris de la part des policiers chargés de leur garde, sans que ni la santé ni l’intégrité physique et psychique des personnes retenues ne soient garanties.

Quelques exemples tirés du rapport de la CGLPL de mai 2023 sur les CRA :

- Dans le CRA de Lyon, les murs sont maculés de graffiti et de souillures de diverses natures, à Sète, les sanitaires sont sales et rongés par l’humidité. Quant aux lieux de « mises à l’écart », l’équivalent du mitard, à Lyon ce sont des pièces d’une saleté repoussante, où les murs sont maculés de graffitis, certains tracés au moyen de matières fécales et où l’odeur est pestilentielle.

- En hiver, les personnes retenues ont froid. C’est le cas dans la zone famille du CRA de Metz, même fenêtres fermées. Les chauffe-eaux y sont sous-dimensionnés et seuls les premiers qui se douchent disposent d’eau chaude. Dans une partie du CRA de Sète, le chauffage était hors service lors de la visite du CGLPL.

- Ni l’organisation ni l’agencement des locaux ne permettent de garantir aux personnes retenues la moindre intimité, même lorsqu’il s’agit de l’utilisation des sanitaires et des salles d’eau. A Sète comme au Mesnil-Amelot, les portes des toilettes ou des douches ne peuvent être fermées de l’intérieur, faute de verrou. Le risque d’atteinte à l’intimité et d’intrusion est partout accentué par l’impossibilité de fermer les portes des chambres.

- Les policiers chargés de la surveillance se livrent à des comportements inadaptés, des brutalités, des moqueries et des propos racistes. Nombre de retenus se plaignent d’être traités « comme des chiens », notamment au Mesnil-Amelot et à Sète. A Lyon, à Sète et au Mesnil-Amelot, le tutoiement par les policiers est systématique et les moqueries fréquentes.

- L’ensemble des retenus avec lesquels les contrôleurs se sont entretenus au CRA du Mesnil-Amelot ont affirmé souffrir de la faim et avoir maigri, parfois significativement, depuis le début de leur rétention. A Lyon, Metz et Sète, il est impossible d’obtenir le moindre supplément ou portion complémentaire et il est interdit d’apporter des denrées alimentaires dans la zone de vie. Les visiteurs ne sont autorisés qu’à apporter de la nourriture que les retenus doivent consommer pendant la visite.

- Bien qu’unanimement considéré comme contraire à leurs droits fondamentaux, l’enfermement d’enfants en CRA se poursuit et augmente même d’année en année. En 2022, 94 enfants mineurs ont été placés en rétention, soit 18 de plus qu’en 2021. Leur enfermement en lui-même entraîne des atteintes à leur dignité ainsi qu’à leur intégrité psychique, de telles mesures étant incompatibles avec le respect de leur intérêt supérieur. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a d’ailleurs condamné la France pour avoir enfermé au CRA de Metz des enfants retenus avec leurs parents dans des conditions et pour une durée inacceptables. En 2021, 41 familles accompagnées de 57 enfants y ont été placées. Près de 40 % des enfants placés étaient âgés de 5 ans ou moins, le plus jeune était âgé de deux mois. En 2022, ce sont 72 mineurs qui ont été retenus avec leurs familles.

Monsieur L. a 35 ans, il est algérien. Arrivé en France en 2017, il est enfermé au CRA de Sète et sous le coup d’une OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français). A la bénévole qui lui rend visite pour la première fois, il raconte qu’il a été témoin, dans la petite cour du CRA, du tabassage par plusieurs policiers d’une personne qui avait mis le feu à sa chambre. Il règne selon lui une ambiance tendue au sein du CRA. Comme il a aussi été enfermé au CRA de Marseille, il trouve en comparaison celui de Sète très sale, se plaint de l’absence d’eau chaude dans les douches et d’une nourriture insuffisante et mauvaise qui l’oblige à se nourrir surtout de pain et de mayonnaise. Pour 28 personnes, une seule douche a de l’eau chaude et c’est la queue pour y aller. L’inactivité lui pèse et il a faim. Il souffre aussi de problèmes cardiaques qui lui donnent des palpitations et le médecin du CRA a demandé la pose d’un holter cardiaque la nuit, mais cela lui a été refusé de peur qu’il fasse une tentative de suicide avec les fils du dispositif. Il trouve les policiers de la PAF (Police aux Frontières) « très durs » et leur commandant, inaccessible et méprisant, « il ne nous calcule même pas ». Pour se faire entendre et faire avancer son dossier, après avoir averti l’infirmière et le médecin, Monsieur L. entame une grève de la faim. Comme son action n’est pas médiatisée et qu’aucune attention particulière ne lui est portée, il l’arrête au bout de quelques jours. Après 54 jours en CRA, il est libéré le soir à minuit et demi, ultime mesquinerie de la PAF pour l’empêcher de rentrer chez lui à Marseille en train…

Témoignage d’une bénévole